Publié le 12 juillet 2025

L’image est tenace : un voilier glissant sur une mer d’huile au coucher du soleil, un sentiment de liberté absolue, le monde comme terrain de jeu. Ce rêve de vie nomade sur l’eau en fait fantasmer plus d’un. Pourtant, derrière la carte postale se cache une réalité bien plus complexe, un quotidien fait de contraintes, d’ingéniosité et d’une cohabitation intense avec les éléments et ses équipiers. La vie à bord est une expérience transformatrice, mais elle est loin d’être une simple vacance prolongée. Avant de tout plaquer pour larguer les amarres, il est essentiel de comprendre ce que cela implique vraiment.

Ce mode de vie exige une réinvention permanente de son rapport au confort, à l’espace et aux autres. Il ne s’agit pas seulement de savoir naviguer ; il faut devenir à la fois plombier, électricien, cuisinier de l’extrême et psychologue. De la gestion millimétrée des ressources en eau et en électricité à l’organisation de l’avitaillement, en passant par la maintenance constante du navire ou la compréhension des subtilités des assurances maritimes, chaque jour apporte son lot de défis. Cet article se propose de lever le voile sur les aspects les moins glamour mais les plus fondamentaux de la vie en mer, pour vous aider à déterminer si vous êtes réellement prêt à échanger le confort terrestre contre l’aventure maritime.

Pour ceux qui préfèrent le format visuel, découvrez dans cette vidéo une présentation complète de tous les points abordés dans cet article, avec des astuces concrètes pour s’équiper et s’organiser.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas à travers les réalités de la vie embarquée. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour vous donner une vision authentique et complète de ce qui vous attend.

Sommaire : les coulisses de la vie quotidienne en mer

- La gestion de l’eau et de l’électricité : comment atteindre l’autonomie à bord ?

- Vivre en équipage : comment gérer la promiscuité dans un espace restreint ?

- La cuisine en mer : est-il possible de bien manger avec un équipement minimaliste ?

- Le mal de mer est-il une fatalité ? Les solutions qui marchent vraiment

- Comment rester connecté au monde depuis son bateau ?

- L’art du rangement en bateau : comment optimiser chaque centimètre carré ?

- La trousse de secours à bord : que doit-elle contenir pour une navigation côtière ?

- Alors, prêt à larguer les amarres ? Comment passer du rêve à l’essai

La gestion de l’eau et de l’électricité : comment atteindre l’autonomie à bord ?

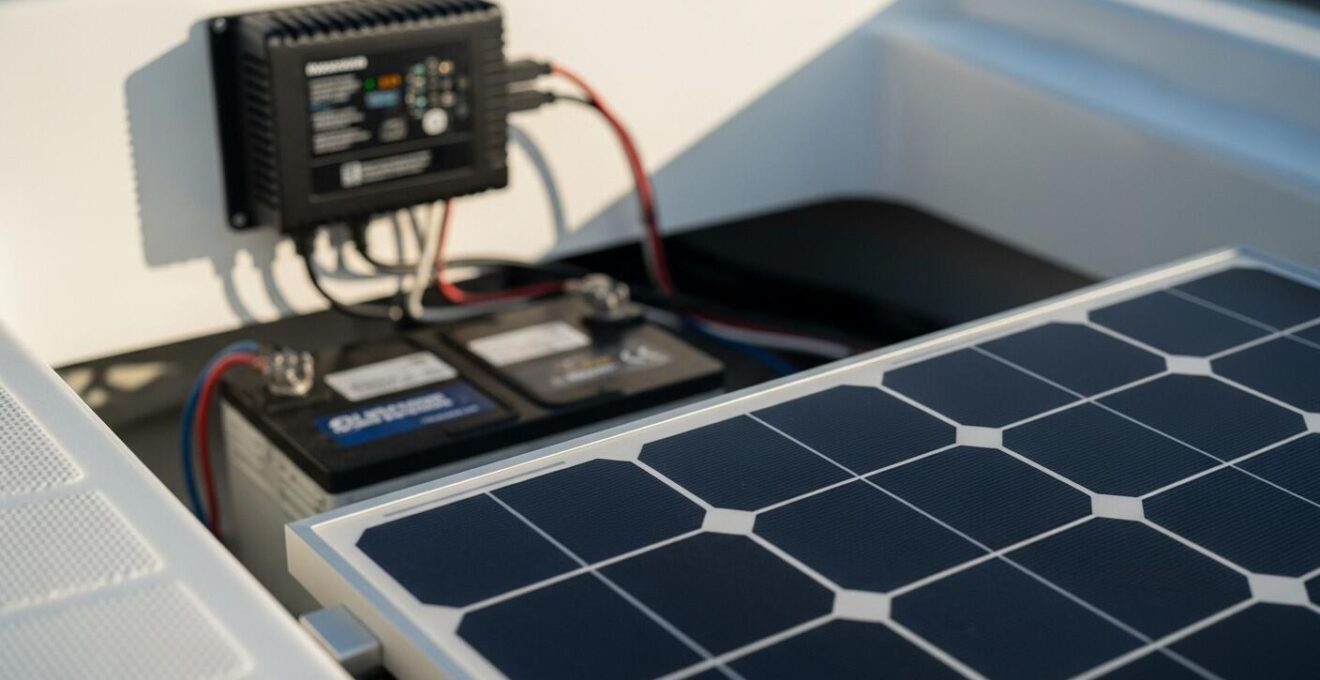

L’un des premiers chocs de la vie à bord est la prise de conscience que l’eau et l’électricité ne sont pas des ressources infinies. L’autonomie énergétique et hydrique devient le nerf de la guerre. Pour l’électricité, les panneaux solaires sont devenus la norme. Leur efficacité dépend grandement de la qualité de l’installation, notamment du régulateur de charge. D’ailleurs, un guide spécialisé souligne que le recours aux régulateurs MPPT permet une augmentation d’efficacité énergétique solaire de 30% en moyenne par rapport aux modèles plus anciens. Cette optimisation est cruciale pour alimenter les instruments de navigation, le réfrigérateur et les quelques appareils de confort.

Pour bien visualiser l’installation, l’image ci-dessous montre les composants clés d’un système solaire embarqué, du panneau à la batterie.

Comme le montre cette installation typique, chaque élément est pensé pour maximiser le rendement dans un espace limité. Concernant l’eau, la gestion est encore plus drastique. La capacité des réservoirs est limitée et chaque litre compte. Pour y parvenir, il est conseillé d’estimer un minimum de 3 litres d’eau par personne et par jour pour la boisson et la cuisine, d’installer un système de récupération d’eau de pluie, et surtout de surveiller les réserves quotidiennement. Il faut apprendre à prendre des douches ultra-rapides, à faire la vaisselle à l’eau de mer puis à rincer à l’eau douce, et à surveiller les réserves quotidiennement. Des systèmes comme les récupérateurs d’eau de pluie ou les dessalinisateurs existent, mais ils représentent un investissement et une maintenance supplémentaires. On apprend vite à considérer l’eau non comme un dû, mais comme une ressource précieuse à préserver.

En résumé, l’autonomie n’est pas un état de fait, mais un objectif qui demande une attention de tous les instants et des choix techniques éclairés.

Vivre en équipage : comment gérer la promiscuité dans un espace restreint ?

Un bateau, même spacieux, reste un espace minuscule partagé 24 heures sur 24. La promiscuité exacerbe les tensions et met les relations humaines à rude épreuve. Le secret des équipages qui durent ne réside pas dans l’absence de conflits, mais dans leur capacité à les gérer. La communication devient l’outil de survie numéro un. Il ne faut jamais laisser un non-dit ou une frustration s’installer, car dans un environnement clos, la moindre étincelle peut vite devenir un incendie.

Cette vision est partagée par les professionnels du secteur. Selon un expert en dynamique de groupe nautique cité par Bateaux.com, un média de référence dans le domaine :

La communication ouverte et le respect mutuel sont les piliers incontournables d’une cohabitation harmonieuse en espace restreint.

Le respect de l’espace personnel, même symbolique, est vital. Savoir s’isoler avec un livre, mettre un casque pour écouter de la musique, ou simplement respecter le silence de l’autre sont des mécanismes de survie essentiels. Pour éviter les frictions, il est crucial de mettre en place des règles de vie claires avant même le départ, comme le préconise la ressource de Bateaux.com : organisez des briefings réguliers pour partager objectifs et ressentis, et surtout, respectez les moments de calme de chacun. L’équipage n’est pas juste un groupe de personnes sur un bateau ; c’est une micro-société qui doit inventer son propre contrat social pour fonctionner.

Finalement, apprendre à vivre ensemble dans si peu d’espace est peut-être l’une des plus grandes leçons, et des plus belles réussites, de la vie en mer.

La cuisine en mer : est-il possible de bien manger avec un équipement minimaliste ?

Cuisiner à bord relève souvent de l’art de la débrouille. Oubliez les grands plans de travail et les multiples appareils électroménagers. La cuisine, ou « cambuse », se résume souvent à deux feux, un petit four et un réfrigérateur à l’efficacité variable. Pourtant, avec un peu d’organisation, il est tout à fait possible de se régaler. Le secret réside dans l’anticipation et la simplicité. L’avitaillement, c’est-à-dire le fait de faire les courses avant une longue traversée, est une étape stratégique. Il faut privilégier les aliments à longue conservation : conserves de qualité, légumineuses, riz, pâtes, et quelques légumes robustes comme les oignons, l’ail ou les courges.

L’optimisation est le maître mot, et cela se reflète dans les habitudes culinaires. D’ailleurs, une enquête récente indique que 65% des plaisanciers privilégient des recettes express et peu gourmandes en énergie à bord. L’objectif est de passer un minimum de temps en cuisine, surtout si la mer est agitée. Des plats uniques et complets comme des currys de légumes, des risottos ou des salades composées sont des grands classiques. L’utilisation intelligente des restes est également une compétence que l’on acquiert rapidement.

Il ne faut pas croire que la cuisine en mer est forcément monotone. Avec de la créativité, des ingrédients de base peuvent se transformer en festins. Des plats comme des haricots blancs au pesto et tomates séchées ou un lablabi (soupe de pois chiches épicée) sont des exemples parfaits de recettes savoureuses réalisables avec très peu de matériel et des produits de conserve. L’important est de planifier ses menus, de tout préparer à l’avance (découper les légumes, préparer les sauces) lorsque la mer est calme, et de toujours garder à portée de main quelques en-cas pour les moments où cuisiner est tout simplement impossible.

Finalement, la cuisine en bateau apprend à revenir à l’essentiel, à savourer les choses simples et à être incroyablement créatif avec peu de moyens.

Le mal de mer est-il une fatalité ? Les solutions qui marchent vraiment

Le mal de mer, ou cinétose, est la hantise de nombreux apprentis navigateurs. Ce trouble est dû à un conflit entre les informations envoyées au cerveau par les yeux (qui voient un intérieur stable) et l’oreille interne (qui sent le mouvement du bateau). Cette confusion sensorielle peut transformer une sortie idyllique en véritable calvaire. Heureusement, ce n’est pas une fatalité et de nombreuses techniques existent pour le prévenir ou l’atténuer. Les premières règles sont simples : éviter d’avoir l’estomac vide ou trop plein, bien s’hydrater, et surtout, sortir à l’air libre et fixer l’horizon. Cela permet de réconcilier la vision avec les sensations de l’oreille interne.

Au-delà de ces conseils de base, des solutions technologiques innovantes ont vu le jour. Une expérimentation a démontré l’efficacité d’une de ces technologies. En effet, les résultats d’une étude menée par le ministère des Armées sont sans appel : le système Boarding Light a permis de réduire les symptômes du mal de mer chez 75% des personnes testées, en diminuant de moitié l’intensité des nauscées. Ce dispositif utilise des colonnes de LED pour recréer un horizon lumineux artificiel à l’intérieur du bateau.

Comme on peut le voir, cette technique optocinétique aide le cerveau à se resynchroniser, même depuis l’intérieur d’une cabine. Participer activement à la manœuvre, en prenant la barre par exemple, est aussi une excellente méthode. En se concentrant sur la conduite du bateau, le cerveau anticipe les mouvements, ce qui réduit le conflit sensoriel. D’autres approches existent, comme l’utilisation de sous-vêtements spécifiques conçus pour stabiliser les ligaments et améliorer l’équilibre. Il existe bien sûr des médicaments, mais il est souvent préférable de commencer par ces méthodes naturelles et comportementales qui, dans la majorité des cas, permettent au corps de s’amariner et de s’habituer progressivement aux mouvements de la mer.

Avec le temps et l’expérience, la plupart des gens finissent par trouver la méthode qui leur convient le mieux pour ne garder de la mer que le plaisir.

Comment rester connecté au monde depuis son bateau ?

À l’ère du numérique, l’idée d’être totalement coupé du monde peut être aussi angoissante qu’attrayante. Heureusement, rester connecté en mer n’est plus une mission impossible, bien que cela demande un équipement adapté. La solution la plus courante pour la navigation côtière est l’utilisation du réseau mobile 4G ou 5G. La portée de son téléphone est cependant limitée à quelques milles des côtes. Pour étendre cette couverture, l’installation d’un booster et d’une antenne externe est la solution la plus efficace et la plus abordable. C’est un investissement qui change la vie à bord pour ceux qui ont besoin de travailler ou de rester en contact avec leurs proches.

Ces systèmes amplifient le signal existant et permettent de capter le réseau de manière beaucoup plus stable et lointaine. D’après les retours d’expérience, un article spécialisé montre que les boosters 4G permettent de maintenir une connexion internet fiable jusqu’à environ 25 miles nautiques des côtes, en fonction du relief et de la densité des antennes. Cela couvre une large zone de navigation et permet de gérer ses e-mails, de consulter la météo détaillée ou de passer des appels vidéo sans difficulté majeure lorsque l’on reste à une distance raisonnable du littoral. Certains équipements de pointe, comme le souligne Digital Yacht, peuvent assurer « une connexion ultra rapide jusqu’à 300 mb/s et intègrent un routeur WiFi double bande pour un confort maximal à bord ».

Pour les traversées au long cours, loin de toute couverture cellulaire, les options changent radicalement. Il faut alors se tourner vers les communications par satellite. Des systèmes comme Iridium ou Starlink Maritime offrent une couverture mondiale, mais à des coûts d’équipement et d’abonnement bien plus élevés. Ces solutions permettent non seulement d’avoir internet en plein océan, mais aussi de disposer d’un moyen de communication fiable en cas d’urgence. Le choix de l’équipement dépend donc entièrement de son programme de navigation : un bon système 4G sera parfait pour la croisière côtière, tandis que le satellite deviendra indispensable pour qui veut traverser l’Atlantique.

Quelle que soit la solution retenue, il faut aussi apprendre à se déconnecter, car c’est aussi l’un des grands luxes de la vie en mer.

L’art du rangement en bateau : comment optimiser chaque centimètre carré ?

Vivre à bord, c’est un peu comme jouer à Tetris en permanence. Chaque objet doit avoir une place définie, et chaque espace vide est une opportunité de rangement. L’organisation n’est pas une option, c’est une condition de survie pour maintenir un environnement vivable et sécuritaire. Un bateau qui navigue est un espace en mouvement constant ; tout ce qui n’est pas rangé, calé ou fixé finira par voler à travers la cabine à la première vague. La règle d’or est simple : « une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place ». Avant même d’emménager, il est crucial de faire un tri drastique dans ses affaires. On n’emporte que l’essentiel, le polyvalent, le compact.

L’optimisation des volumes est la clé. Il faut penser en trois dimensions et exploiter les surfaces verticales. Les filets de rangement, les pochettes suspendues et les accessoires magnétiques deviennent vos meilleurs amis pour garder à portée de main les petits objets du quotidien sans encombrer les plans de travail. Les équipets, ces rangements intégrés dans la coque, doivent être organisés avec méthode, souvent à l’aide de boîtes et de séparateurs. Pour la cuisine, la vaisselle empilable est un must, et les contenants pliables en silicone permettent de gagner une place folle une fois vides.

Pour transformer le chaos potentiel en un espace de vie optimisé, voici une liste de solutions concrètes qui ont fait leurs preuves sur de nombreux bateaux.

Checklist des astuces de rangement intelligentes :

- Utiliser des contenants pliables et repliables pour optimiser l’espace.

- Installer des étagères suspendues et des pochettes pour exploiter les surfaces verticales.

- Opter pour des accessoires magnétiques ou à velcros pour fixer petits objets sans encombrer.

- Empiler la vaisselle et utiliser des crochets pour suspendre tasses et ustensiles.

Un bateau bien rangé n’est pas seulement plus agréable à regarder, c’est aussi un gage de sécurité en navigation et de sérénité au quotidien.

La trousse de secours à bord : que doit-elle contenir pour une navigation côtière ?

En mer, le premier secours, c’est soi-même. L’éloignement des côtes, même de quelques milles, rend l’accès aux services d’urgence beaucoup plus long et complexe que sur terre. Disposer d’une trousse de secours complète, bien organisée et adaptée à son programme de navigation n’est pas seulement une recommandation, c’est une obligation réglementaire et une nécessité absolue. Pour une navigation côtière, où l’on reste à une distance raisonnable d’un port, le contenu est encadré par la réglementation, mais il est toujours judicieux de le compléter en fonction de son équipage et de ses propres besoins médicaux.

Le matériel doit permettre de faire face aux petits bobos du quotidien (coupures, brûlures, contusions) mais aussi de pouvoir dispenser les premiers gestes en cas d’incident plus sérieux en attendant les secours. Il est essentiel que tout l’équipage sache où se trouve la trousse et comment utiliser les éléments de base qu’elle contient. Vérifier régulièrement les dates de péremption des produits et remplacer ce qui a été utilisé est un réflexe à acquérir. Une trousse de secours n’est utile que si elle est complète et opérationnelle le jour où l’on en a besoin.

La dotation minimale est définie par les autorités maritimes. Voici le contenu obligatoire et recommandé pour constituer une trousse de secours adaptée à une navigation côtière, conformément aux préconisations officielles.

Contenu essentiel de la trousse de secours côtière :

- Compresses stériles (5 paquets)

- Chlorhexidine solution locale 0,05% (5 ml)

- Coussin hémostatique de type CHUT

- Rouleau de bande auto-adhésive (4 m, 10 cm de largeur)

- Pansements adhésifs stériles étanches en différentes tailles

- Gants d’examen non stériles (au moins 10 paires)

- Couverture de survie

- Gel hydroalcoolique (75 ml)

Avoir le bon matériel et savoir s’en servir peut faire toute la différence en cas d’imprévu, garantissant la sécurité de toutes les personnes à bord.

Alors, prêt à larguer les amarres ? Comment passer du rêve à l’essai

Après avoir exploré les réalités de la gestion des ressources, de la vie en communauté et des défis pratiques du quotidien, l’image idéalisée de la vie sur l’eau est certainement devenue plus nuancée. C’est une bonne chose. Confronter le rêve à la réalité est la première étape pour construire un projet de vie maritime solide et durable. Ce mode de vie n’est ni meilleur ni moins bon qu’un autre ; il est simplement différent et exige un ensemble de compétences et un état d’esprit particuliers. La capacité d’adaptation, l’ingéniosité et une bonne dose de résilience sont les qualités les plus précieuses du navigateur au long cours.

Si, malgré les contraintes évoquées, l’appel du large résonne toujours aussi fort en vous, il ne faut pas se décourager. L’étape suivante n’est pas de tout vendre pour acheter un bateau, mais de tester cette vie de manière concrète et encadrée. Avant de devenir capitaine de son propre navire, il est sage d’être d’abord un équipier. Embarquer pour une croisière de plusieurs jours ou semaines avec des propriétaires expérimentés est la meilleure école qui soit. Cela permet de se confronter réellement à la promiscuité, au mal de mer éventuel et au rythme de la vie à bord, sans l’engagement financier et la responsabilité d’être propriétaire.

Une autre excellente option est d’organiser une croisière privative. Cela permet de choisir son bateau, son itinéraire et de vivre l’expérience en famille ou entre amis, tout en étant accompagné par un équipage professionnel. C’est une transition en douceur qui permet de valider son projet. Pour que cette expérience soit réussie, il faut définir clairement ses attentes, vérifier les qualifications de l’équipage et choisir un prestataire fiable. C’est un investissement dans votre projet, une manière de vous assurer que le rêve peut devenir votre réalité.

Évaluez dès maintenant les options qui s’offrent à vous pour faire une première expérience en mer et prendre la décision la plus éclairée pour votre avenir.

Rédigé par Éléonore Lambert, auteure et navigatrice au long cours, Éléonore vit à bord de son voilier depuis 8 ans. Elle partage avec authenticité les réalités de la vie en mer, des aspects pratiques aux plus belles découvertes.